1969年9月,中苏两国总理在北京机场会面,中苏关系开始缓和,中蒙关系也随之有所缓和。但“冰冻三尺,非一日之寒”,国家关系正常化问题解决起来并非易事。又经过近一年的努力,中国新任驻蒙大使许文益到任。随后,蒙方也派出文化部长索苏尔巴拉姆任驻华大使。至此,作为国家关系正常化重要标志的互派大使已经实现。接着,又相继解决了互派常驻记者、互设电台、中国向蒙方移交在建未完工程建设项目。两国关系由冰冻期进入了缓和松动期。

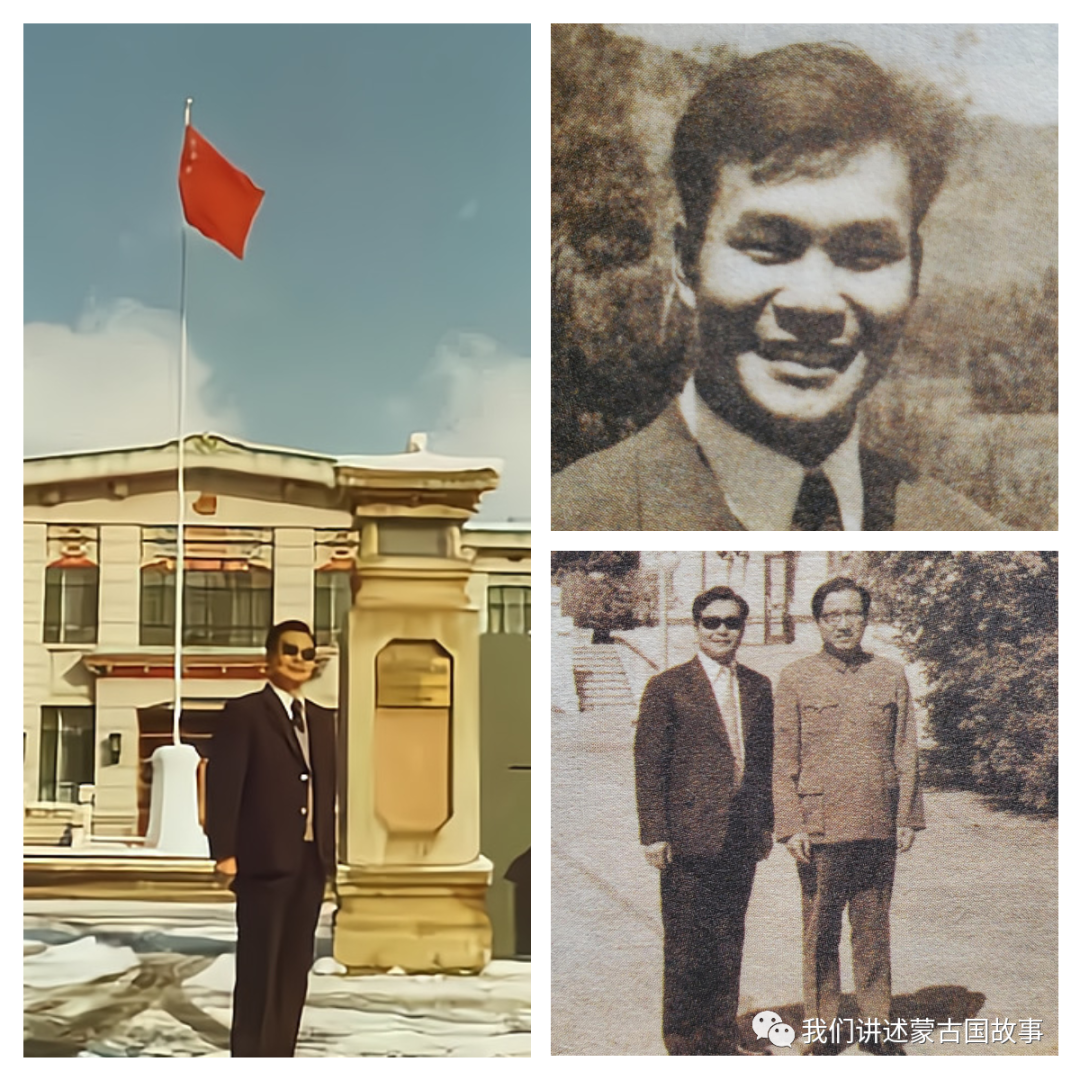

我1971年初到中国驻蒙古使馆工作,我向老同志们学习,努力熟悉馆内的工作。半年多之后的8月20日,许文益大使和夫人卓文乘坐国际列车抵达乌兰巴托,使馆外交官和工作人员到车站热烈欢迎。许大使是位老八路,50多岁,黝黑的面孔,腰杆笔直。据说,解放战争时他是位团级干部,久经战火的考验。全国解放后调入外交部工作,外事工作经验比较丰富。在车站,许大使面带和蔼的微笑,和我们每个人握手。

许大使到任后,即开始忙于递交国书和拜会蒙方领导人的活动。蒙方安排的各项拜会活动,气氛都比较友好。

使馆通常是早7时半吃早餐,8时上班。1971年9月14日早8时,蒙古外交部来电话,称外交部副部长额尔敦比列格8时30分要紧急约见许文益大使。按照惯例,外交约见一般要提前一天或至少半天通知。而今天如此仓促地约见,而且许大使到任后尚未拜会这位副部长,这使许大使和其他馆员感觉到很意外。估计肯定是两国间发生了什么意外事件,是边界问题,或者是华侨问题,还是其他什么样的问题?我作为外交战线的一名新兵,对外交斗争毫无经验,只能跟其他同志一样怀着不安的心情等待着。

8时20分,许大使由译员刘振鲁陪同赶往蒙古外交部。额尔敦比列格副外长见到许大使后,先对许大使到任后尚未正式拜会就仓促约见表示歉意,接着就通知说:“13日凌晨2时左右(后蒙方肯定为2时25分),我国肯特省贝尔赫矿区以南10公里处有一架喷气式飞机失事。此事我们有关部门当天上午才知道,昨天去现场了解情况。经多方证明,那架飞机属于中国人民,乘员9人,包括1名妇女,已全部遇难。这件事发生在夜间,我们还需要去现场了解情况,所以通知大使迟了些。”接着,他又对中国军用飞机深入蒙古领土提出口头抗议,并表示希望中方就此事的原因作出正式解释,蒙方保留再提出交涉的权利。最后,他又表示,现在天气较暖,尸体需要按某种方式予以掩埋,并再次强调,中国政府要在近期内就军用飞机深入蒙古领空的原因作出正式解释。许大使当即表态说:“感谢副外长通知我这件事。正当中蒙两国关系开始正常化的时候,我国飞机由于某一些原因在蒙古领土上失事,这当然是很遗憾的,“对于副外长提出的口头抗议,在我未弄清和了解事实真相之前不能接受,但我可以转告我国政府。”他最后提出:“我们大家可以派人去现场勘察吗?”许大使告辞时,额尔敦比列格副外长让中方将派去现场的人员和时间尽快告知蒙方,以便安排。

9月14日中午,许大使决定派二等秘书孙一先、工作人员沈庆沂和我去现场察看,并通知蒙外交部。蒙外交部中午11时50分来电通知,同意中国大使馆派三人去现场,并已准备好专机,下午即可动身。

但当时因使馆没有电台,请示国内一定要通过蒙古邮局发电报。由于当时蒙方办事效率不高,特急电报往往要三四个小时才能发出。情况紧急,许大使当机立断,启用已封停多年的中蒙苏三国间“热线”电话,与国内联系。期间,蒙方曾多次催促我方人员去现场勘察。但一直等到晚上6点多钟,才收到国内回电,内容大致是:许大使立即约见蒙古副外长,奉命通知:“13日2时中国飞机可能是迷失方向,误入蒙古国境,我们表示遗憾。请蒙方即派飞机载大使及随员亲赴现场视察”,并要求大使详细观察飞机失事原因,如有尸骸应要求带回,未烧毁的文件要求转交我们,飞机残骸可拍照取证。当晚8时30分,许大使到蒙外交部,按上述口径通知蒙方。蒙外交部副外长额尔敦比列格称,将尽快安排飞机赴现场。许大使回到使馆后,即把约见情况报告国内,并请示,若无法火化,能否就地埋葬,待适当时候再把遗骸运回国内。翌日凌晨,国内指示:尸体尽量争取火化,将骨灰带回。如火化确有困难,可拍照取证,就地深埋,树立标识,以便以后将遗骸运回国内。

9月15日下午1时30分,蒙外交部通知我使馆,温都尔汗地区气象转好,专机2时30分可以起飞。许大使、孙一先、沈庆沂和我一共4人带着应用物品及备用的酒、烟、茶等礼品,起身赶赴机场。

为勘查现场,蒙古方面组织了包括蒙古边防内务军管理局处长桑加上校、外交部领事司司长高陶布、外交部二司专员古尔斯德、国防部副处长达木丁上校、民航局专家云登少校以及法律专家、法医和摄影记者等20余人。2时45分,我们乘蒙方准备的伊尔-14飞机起飞,航程约300公里,一小时后降落在温都尔汗机场。蒙古肯特省的一名副省长和责任秘书(相当于政府秘书长)前来接机。蒙方告知,距坠机现场尚有70公里,我们分乘两辆嘎斯69和一辆大轿车前往,约6时左右抵达现场。

坠机现场位于温都尔汗西北约70公里的苏布拉嘎盆地。飞机由北向南迫降,着陆点正好在盆地中央,周围都是不高的小丘陵。现场过火草地长约800米、宽约20-200米,草地全部烧焦。中间一个高高翘起的飞机尾巴和几十米外烧毁的机身十分显眼。

蒙方人员簇拥着我们4人向现场走去,照相机和电影摄影机响个不停。老孙和老沈每人拿着一个照相机去现场照相,我陪许大使跟随蒙方人员在现场勘察。蒙方主要由飞行专家云登少校介绍飞机着陆的有关情况:坠机现场最北端往南有约30米长的一道槽沟,深约20厘米,是右侧机翼划地造成的。云登少校分析说,飞机机翼擦地后,由于腹部无法接地,飞机又前冲,失去平衡后在地面翻滚约500米远发生爆炸,机头和机身猛烈燃烧,最后只剩下烧毁的空壳。经勘察,机头正东20米处一段左机翼,上有...256”号码,东侧40米处有一段右机翼的外展部分,上有“中国”二字,另外一段上有“民航”二字。机身以南80米处有一起落架,再往南200米有一个完好的轮胎。机身西北60米处,高高地斜卧着机尾部分,上面的五星红旗和机号“256”等标记清晰可见。这些都明白无误地显示,此机是我国民航的256号飞机。

在机身以北至50米处散落着九具尸体。尸体大都仰面朝天,四肢叉开,头部多被烧焦,变黑,面部模糊不清,难以辨认。我们将尸体从北向南编成1-9号。经事后查证,5号尸于中间,是,他头骨裂开,颅脑部分都已烧成焦黑,嘴部张开,牙齿摔掉,舌头烧黑,胫骨炸裂,肌肉外翻。8号尸体叶群是唯一的女性,她离机身较近,烧得也较轻,皮肤有些发红,有的部位还是完好的,头发还在,右肋部绽裂,肌肉外翻。2号尸体是林立果,个子较高,面部焦黑,四肢张开,似是死前在烈火中挣扎过。9号尸体是飞机驾驶员潘景寅。1号尸体是座车司机杨振纲。4号尸体是特设机械师邰起良,上身穿皮夹克,九人中只有他的衣服未被烧光。6号尸体是机械师张延奎。7号尸体是空勤机械师李平。3号尸体是刘沛丰(空军司令部办公室副处长)。上述尸体躯干大都完整,多为皮肉撕裂,骨骼折断,肢体变形,系飞机坠毁时摔撞再燃烧造成的,而非空中爆炸造成,有必要注意一下的是,每具尸体腕上均无手表,脚上无鞋,身上无钢笔等硬东西,看来在飞机紧急追降前,机上人员都作了应急准备。

经现场初步勘察判断,飞机因紧急追降,着陆时失衡,右机翼触地引起爆炸燃烧。蒙古方面基本保护了飞机失事现场。

勘察完现场,双方就在现场的大轿车上讨论了尸体处理问题。蒙外交部高陶布司长强调蒙古没有火化习惯,更没有火化设施,而且裸尸已有三天,令人不忍,必须立即埋葬。许大使观察了一下现场情况,也觉得当地确实没有火化条件,根据国内指示,同意按蒙方意见土葬。许大使带领老孙、老沈和我及蒙方人员在周围转了转,在现场西北约1公里处的半坡高地上选定了埋葬地点。桑加上校说:“这里面向东方,每天能够正常的看到太阳升起,葬在这里好。”

当天夜里,桑加上校调来一个班的士兵,连夜挖了一个10多米长,3米宽,1.5米深的土坑。16日上午,我们又察看了一遍遗体,蒙方在每具尸体旁已放置一口白茬棺材。这些棺材是蒙方连夜赶制的。近11时,开始入殓。双方人员都在场注视,蒙古士兵将每具尸体用白布裹身,按我们的编号顺序逐个装入棺材。遗体装殓完毕,用汽车拉到挖好的大坑边,按编号顺序由北而南一个个放下去,棺与棺之间留有大约20厘米的间隙。

之后,按照蒙古习俗,在9具棺木上横铺整幅的红布,再覆上稍窄的黑布。许大使、高陶布和桑加上校分别执锨填土,接着由老孙、老沈和我再执锹填土,最后由蒙古士兵铲土封埋。

中午12时许,坟已堆好,略高于地面。高陶布司长说,可从飞机残骸中选一样东西放在坟上面。我说,把机上发动机的进气口环搬来放在上面如何?许大使和蒙方人员均同意,就让蒙古士兵用汽车把进气口环和环中间的分流锥拉来放到坟顶。远远望去,圆圆的进气口环和中间尖尖的分流锥在阳光下闪闪发光,既可当作标志物,也是永久的纪念。

最后,许大使、老孙、老沈和我在坟前站成一排,毕恭毕敬地三鞠躬,向死难者致哀。

我们同蒙方进行了5轮会谈。第一轮,9月16日0时25分至3时,在我们住的克鲁伦饭店。蒙方参加的有桑加上校、高陶布司长和古尔斯德专员,我方有许大使、老孙、老沈和我。蒙方首先提出要拟定三种文件,一是现场调查纪要;二是死难者遗体核查纪要;三是死难者安葬问题纪要。桑加上校说飞机“是在没有外来影响的情况下失事的”,他强调当时肯特省“上空没有危险的气象情况”。关于飞机的性质,他认为“这是一架有中国民航标记的、为军事服务的、乘有军事人员的飞机”,“机内乘坐的是中国人民的军事人员”。

第二轮会谈是9月16日11时在坠机现场的大轿车上,谈了一个多小时。先由桑加上校宣读蒙方起草的关于安葬死难者的纪要文稿,他仍然强调飞机是“中国人民人员驾驶的”,包括死难者安葬地点及双方参加人员姓名。16日下午,老孙和我再次在现场进行勘察后,5点多回到酒店。稍作休息,晚10时左右,古尔斯德送来蒙方起草的纪要文本,我和老沈开始紧张地翻译,抄清后送许大使审阅。老沈在蒙古留学多年,又长期在蒙工作,熟悉蒙古情况,翻译水平高。而我新到蒙古工作才几个月,我的主要任务是协助和学习。

蒙方在《飞机失事现场调查纪要》草稿中,称飞机“是在没有外来影响情况下,由于自身不明原因降低高度,试图用腹部着陆时,机翼撞地导致非常严重损坏,发生爆炸而失事”,死者“八男一女,从死者身上带的、子弹及某些证件判断,“他们是军事人员”,“失事地点有手枪7支、自动机枪1支、子弹43发、枪套8个…..”

第三轮会谈开始于9月17日凌晨4时25分,仍在克鲁伦饭店,首先,许大使对“纪要”文本提出几点意见,主要有:飞机是“民航飞机”,“由于迷失方向误入蒙境”,“飞机载有中国的军事人员,也载有非军事人员……,等等。蒙方建议休息后再谈,时间推迟到9月17日晨5时25分,后又推迟到上午10时。

第四轮会谈从9月17日上午10时15分到11时55分,这次会谈的焦点仍然是“军”“民”之争,即“军用飞机”和“民航飞机”、“军事人员”和“非军事人员”之争。

第五轮会谈从9月17日15时20分到17时10分,双方进行了较激烈的争论。焦点仍在“军”“民”这个关键词上,无法达成一致。争论到最后,蒙方坚持在纪要上签字,我方拒绝签字。会谈不欢而散,没有签署纪要。

9月17日下午6时许,我们来到温都尔汗机场,登上专机返回乌兰巴托。到机场送行的仍是接待我们的那位副省长和省政府责任秘书。许大使向他们致谢告别。

该事件发生在中蒙两国关系开始由“冰冻”到“回暖”的过程中,双方相处也逐渐变得友好。在”9.13事件“的谈判过程中,尽管双方有过激烈的争论和坚持,也没有达成一致意见,但气氛还是克制和友善的。蒙方对我们提出的修改意见是尊重的,有的也接受了。

1971年9月下旬以后,国际上关于“913”事件的各种传闻和猜测已沸沸扬扬,先后有合众社、路透社、塔斯社和日本的媒体进行了报道。9月29日,蒙古的广播电台和《真理报》报道称,蒙古政府就中国飞机“侵入”蒙古领空一事“要求北京作出正式解释”。9月30日晚,我使馆举行国庆招待会,前来参加招待会的蒙古第一副外长元登当面向许大使解释说,“发消息是为了让人民群众知道这件事,澄清一下各种不正确的传闻”。招待会上,与我们相识的蒙古国防部的外事处长拉我到一边悄悄咬耳朵,他问:“还活着吗?”我依照国内的口径含糊地回答说:“一切如旧”。这说明蒙方从国际上各种传闻中似已猜到失事飞机的死难者中有。

关于“913”事件,虽然已逝去了50年,但各种传说和猜测依然不断,有的说飞机是被导弹打下来的,有的说是被“劫持”的,还有的说根本不在飞机上……等等,不一而足。

1971年9月20日,许大使派孙一先同志回国,向周总理直接汇报了“913”事件处理情况。孙一先汇报后,国内组织由时任空军军训部部长、空军特等功臣、一级战斗英雄王海(后任空军司令)及其他人组成的专家组通过一系列分析研究做出的报告认为:飞机是有操纵的野外迫降没有成功造成损毁的。飞行员做了野外降落的动作,但不完全(因飞机迫降过程中,有的动作应由副驾驶完成),飞机着陆时速度过大,撞击地面。至于飞机是否空中起火爆炸和被导弹击中,专家组作了否定的结论。我们作为坠机现场处理的亲历者,只能证明飞机是在地面起火爆炸的,而且死者中确有父子和叶群。在现场勘察时,发现一个语录本,内夹有一张林立果的空军大院出入证,编号0002号,上面填写着:林立果,24岁,干部。我在北大读书时,知道有一女林立衡(豆豆)、一子林立果在北大读书。但在当时那种情况下,不可能想太多,以为是其他同名同姓的人。语录本内还有几张135相机底片,是几个军人在颐和园昆明湖冰上照的。

通过这几天的紧张工作,作为外交工作的新兵,无论从外事谈判和翻译角度,我从许大使、老孙和老沈身上都学到了不少东西。

许大使回到乌兰巴托后,即忙于国庆活动。国庆后,蒙方继续安排许大使的拜会,11月双方开始援蒙工程建设项目和友谊医院、培才学校移交工作的谈判。中蒙关系没有因坠机事件受一定的影响,继续朝缓和的方向发展。

周一至周日 7:30-17:00